先人の知恵 [オーディオ]

以前、MCステップアップトランスとして使っているタムラTKS-27について、1次300Ω

端子で2次160kΩ負荷が良いなどと書いてしまいました。また2SC1815MCヘッドアンプ

も半年以上聞いてきました。しかし、いずれも音質に少し違和感を感じる様になりました。

(9/10追加;悪いという意味ではありません)結局今はTKS-27の2次オープンに戻して

聴いています。9/26;また1次300Ω、2次160kΩに戻しました。迷走していますが、これ

が最も「普通の音」に感じます。

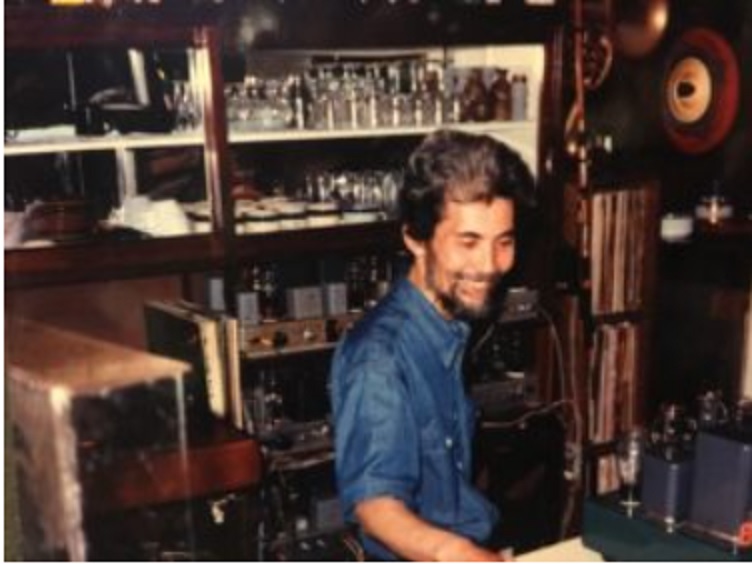

無帰還トランス結合の直熱型真空管アンプでジャズとバロックをこよなく愛した、故佐久間

駿氏です。1978年頃の写真の様です。私はこの頃だったと思いますが、車で館山のレスト

ラン「コンコルド」に行きました。無線と実験誌の佐久間駿氏の製作記事を見て、是非聴い

てみたくなったのです。

「コンンコルド」で名物と言われたハンバーグを食べながら、シゲティのシャコンヌの

レコードをかけてもらいました。スピーカーはローサー(ラウザー)のモノラル構成だっ

たと思います。アンプはその頃無線と実験誌に出されたアンプのどれかだったと思います。

記憶がもう曖昧です。(^^;

モノラルの古いレコードですが、シゲティの演奏が朗々と店内に響いたのを覚えています。

その後も沢山の製作記事を出されました。「佐久間式」アンプと呼ばれるようになりまし

た。またDL-102やDL-103をタムラのトランスで、2次オープンで使用していました。

今回つくづく思いましたが、佐久間氏は記事の中で理論的な説明はほとんど書かれないの

で、何故2次オープンが良いのか未だに私は良く分かっていません。著書「失われた音を

求めて」のタイトル通り理屈はさておき、ノウハウを積み重ねてひすら良い音でレコード

が聴ければ良いと言うタイプの人の様でした。

DL-103でTKS-27を使う時は、今回あらためて2次オープンの「佐久間式」が優れている

と思いました。

デンオンのAU-320はDL-103の出力インピーダンス40Ωに対し470Ωで受けていますが、

TKS-27の2次オープンでは1次は数kΩで受けていることになります。この辺の事は今後

色々と考えてみたいと思います。