「量子とはなんだろう」松浦 壮 著 [お勉強]

私の様な古典物理、ニュートン大先生の考え方を(質点の位置や速度など)どうしても引

きずってしまっている者を、(要は頭が固いのですが)色々な角度から量子力学の考え方

に誘導してくれる良い本だと思います。数式も必要なところはちゃんと書いて理解しやす

い説明があります。

ハイゼンベルク、シュレディンガー描像、方程式やファインマンの経路積分まで解説され

ています。また、フェルミオンである電子とプランク定数の関係の種々の解説等は、私な

んぞには目から鱗でした。

最後には、量子コンピュータの解説もあり、量子の「状態ベクトル」、「重ね合わせ」、

「絡み合い」を違った角度から考えさせられました。

しかし、私なんぞはこの本を1回読んだくらいでは、わかった等とは言えません。今後

は、この本と量子力学の教科書を対比しながら読んで行くつもりです。(^^;

数式だらけの量子力学の教科書を読んでいく上での非常に有用な本と言えます。量子力学

を少しかじって、矢尽き旗折れそうな私の様な者には良い手助けになると思います。ブル

ーバックスの量子論、量子力学関連などの本はほとんど読んでいますが、この本が私にと

って最も役に立ちそうな本だと思います。(^^;

この本は、縦書きの読み物としてではなく、横書きにするだけで、以前書いた風間洋一著

「相対性理論入門講義」の様な、学部初級の入門編の教科書になるのではと思いました。

著者が推薦している図書で、「現代の量子力学上・下」 J.J.サクライ 著をまず上巻だけ、

早速購入してみました。(^^;

この本は序文には、米国では大学院1年生が対象と書いてありました。日本では必ずしも

そうではないようです。とりあえず第1章の「基礎概念」は読めそうですが、また積読に

ならなければ良いのですが。(^^;

ディラック「一般相対性理論」、「現代物理学講義」他 [お勉強]

ちくま学芸文庫は、私にとって大変ありがたい文庫本です。

ディラックの2冊を買ってみました。まだほとんど読んでいないので恐縮ですが、「一般

相対性理論」はこれで勉強というよりも、他の本で勉強した後のまとめ的に読むのが適し

ていると思います。天才的なディラックが簡潔に各項目をまとめてあり、私の様な初学者

がいきなり読むのはちょっとしんどいです。「現代物理学講義」は古本で買いました。

晩年のディラックがオーストラリアの大学での講義をまとめた本です。あまり数式が出て

こないので、私でもなんとか読めそうです。(^^;

ちなみに、ディラックの「量子力學」は本棚の肥やしになっています。(^^;

ついでに、ランダウ=リフシッツの小教程の「力学・場の理論」も買ってみました。大教程

の「力学」、「場の古典論」は持っているのですが、積読になっています。(^^;

小教程で必要最小限の範囲を読んでみようと思いましたが、小教程でも私のレベルでは消化

不良になりそうです。(^^;

最近は、物理の勉強もとぎれとぎれになっています。(^^;

本を読んでいて、ここは重要だ、ノートを取っておこうと、ノートを取り出すのですが、

パラパラとノートをめくっているうちに、他の本を読んで既に書いてあるという事が多く

なってきました。この10年くらいで僅か5~6冊のノートですが、重要だと思ったところ

は数式の展開計算も詳しく書いてあります。すなわち、やったことをどんどん忘れている

のです。(^^;

「超」入門 相対性理論 [お勉強]

またブルーバックスですが。(^^;

この手の本としては、大変親しみやすい文体で分かりやすい説明です。「超」入門とはあり

ますが、ある程度の予備知識は必要です。

私としての収穫は、ミンコフスキーダイヤグラムやシュバルツシルト半径、宇宙項などの意

味が改めてよく分かった気がしました。(^^;

専門書を読み進める原動力となれば良いのですが。最近はやや戦意喪失気味です。(^^;

私の頭の中は、ニュートン大先生の世界で凝り固まっていました。私が死ぬまでに、どれだ

け「相対性理論」や「量子力学」の世界が攻略できるでしょうか。

私は、子供の頃は物理学科に行きたいと思っていましたが、受験の頃には就職に有利だと思

って電子工学科に入りました。結局オイルショックで大差は無かったのですが。(^^;

できれば、物理学科の学部レベルまでは理解しておきたいと思っています。定性的な理解と

数式の理解の追っかけっこです。(^^;

最近は、数式の方は鉛筆が動かなくなってきましたが。(^^;

「不自然な宇宙」 須藤 靖 著 [お勉強]

BLUE BACKSなのに初めて読み通せずに、途中で挫折してしまいました。(^^;

前半のユニバースからマルチバースの考え方の所で、私の様な頭の固い老人には理解が

困難でした。図表を見て、そうなのだと思って読めばよいのでしょうが。

この本の全体としては、宇宙物理学や量子力学の興味深い内容も書いてあります。さらに、

「人間原理」との関係にも触れています。その内気合を入れ直して読み通したいと思って

います。

日に日に頭が固くなり、物忘れや思い込みが多くなってきたように感じます。私の父方も

母方も認知症になった人はいませんので、私も認知症にはならないと思い込んでいます。

(^^;

「「ファインマン物理学」を読む <量子力学と相対性理論を中心として>」 竹内 薫著 [お勉強]

初心に帰ってと言うよりも、昔ファインマン大先生がカルテックでの講義で学生に伝えた

かった本質的な事が分かる様な解説になっています。もう一度この本を併読しながら、再度

頑張って「ファインマン物理学」を読み直してみようと思いました。

「ファインマン物理学」訳本全5巻は、物理の勉強をちゃんとしておこうと思い立って10年

くらい前から2~3回通読しました。日本の学部レベルの物理学の教科書とは異なり、ファイ

ンマン独特の内容だと感じます。全ての道は量子力学に続くという感じで、ファインマンは

講義(力学、電磁気学等も含めて)を通して、最終的に学生が量子力学の入門として、正し

く(ファインマン流に)理解できるように誘導しているのだと思います。講義の内容が文章

化されたテキストをただ読んでも、浅学な私の様な者にはそれを読み取るのは難しいと思い

ました。

続いて同著の<電磁気学を中心として>、<力学と熱力学を中心として>も読んでいる途

中です。

私が学生の時の電磁気学の教科書はアメリカの大学の工学部向けのものだったと思います。

優秀な諸君は分かるでしょうと、先生はどんどんと授業を進めました。「優秀」な同級生

は別として、私なんぞは英語の教科書を読むだけでも四苦八苦していたので、矢尽き旗折

れてしまいました。今思えば、専門用語さえ分かっていれば、さほど難しい英文ではなか

ったのですが。(^^;

その後、3年生か4年生の時、当たり前ですがちゃんと電磁気学は勉強しておかなくてはいけ

ない、という自覚はありましたので、ファインマンの「電磁気学」を買いました。いきなり

マックスウエルの方程式から始まっているのには、これは学部向けの教科書なのだろうかと

当時は面くらいました。電磁気学の集大成であるこの方程式から光速が導かれる事が物理学

としては最も重要だからファインマンは最初に出したのでしょう。

いずれにしても、必修科目なので既にお情けで可をもらっていたので、時すでに遅しでし

た。(^^;

今更こんな事を書いても何にもなりませんが。(^^;

2つの粒子で世界がわかる [お勉強]

相変わらずブルーバックスです。(^^;

この本はボーズ粒子と、フェルミ粒子を説明するために量子力学等の歴史的な復習をして

くれます。これが、私の様な浅学な者には大変役に立ちました。ボーズ・アインシュタイ

ン凝縮等は専門書ではさっぱり分からなかったのですが、この本でイメージがつかめまし

た。また、パウリの排他律の本質的な意味が分かったような気になりました。

ボーズ粒子と、フェルミ粒子を簡単な数学を使って説明しています。2変数の波動関数の変

数を交換した2乗の式の解の符号で区別できるという分かりやすい説明に感心しました。

この本は随所に、私としては「目からうろこ」的に理解できた所がありました。私の様に

中途半端にしか勉強していない人間には、専門書を読むための副読本として、大変役に立

つ本だと思います。

ブルーバックスで定性的な事を学び、専門書を読んで数学的な理解を勉強するという事で

やっています。(^^;

高次元空間を見る方法 [お勉強]

またブルーバックスですが。(^^;

この本は大変わかりやすく書かれていますが、頭が良く回転して、集中力と想像力を発揮

しないと高次のひもの結び目の話にはついていけません。私の固くなった頭では、私のこ

れまで持っていた4次元空間のイメージが、合っている様であることが分かっただけです。

(^^;

高次元の空間をイメージ出来るようになるためには、この本を何度も読んで訓練していく

しかなさそうです。(^^;

「超弦理論」の10次、11次元の空間にあると言う「ひも」なんぞ私がイメージ出来るよう

になれるのでしょうか。(^^;

チョットだけお勉強 ランダウ=リフシッツ物理学小教程「量子力学」 [お勉強]

最近は、天地真理とギター時々オーディオいじりでお勉強が疎かになっていました。学生

の頃と変わりません。(^^;

学生の頃と違うのは、今年になってからは、老人ホームに母の顔を見に行くのが日課になっ

ています。(^^;

文庫本になった「量子力学」を買ってみました。まだ斜め読みで第3章くらいまで読んだ

だけですが、私には著者が「何について、何を言おうとしているのか」が良く分かる書き方

に感じました。(^^;

この本なら、私程度でも式を書きながら勉強すればものになるかも知れません。積読には

したくない一冊だと感じました。(^^;

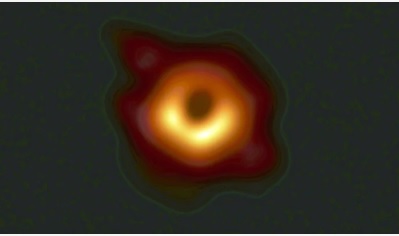

ブラックホールの映像がついに......... [お勉強]

とうとうブラックホールの映像を撮影できたようです。アインシュタインが生きていたら

このノーベル賞級の快挙をどのように受け止めたでしょう。アインシュタインがその存在

を予言してから約100年たって「見えた」のです。宇宙のマイクロ波背景放射の発見以来

の「見える化」ではないでしょうか。

宇宙というものの成り立ちの解明がまた一歩進んだのでしょう。私が生きているうちに、

もっともっと宇宙物理学が発展することを期待しています。(^^;

(写真は他からお借りしました)

「はじめての解析学」で量子力学を学ぶ? [お勉強]

またBLUE BACKSで恐縮です。(^^;

この本は、解析学の歴史から微分方程式までを約200ページ割いて、複素解析と量子力学

に約100ページを割いています。微分方程式まではスラスラ計算できるかどうかは別として

知らなかったことや、解らないことはほぼありませんでした。基礎の復習にはよい本です。

後半の複素解析と量子力学は、私の様なレベルの学習者には大変参考になった内容です。

特にシュレディンガー方程式の説明は良かったと思います。

この本はBLUE BAKSではありますが、「はじめて」解析学を勉強する人には少し難しい

かもしれません。私の様な学生時代テキトーにしか勉強しなかった人間が、復習として読む

には良い本です。(^^;

著者が次に勉強するべき推奨図書に上の本が出ていました。私は以前再出版された下の本を

買っています。全部読むためでなく、物理を勉強するための「数学の参考書」として使って

います。

著者の先生の推薦図書を既に持っていたので、少しうれしかったです。(^^;